任何一部文学作品的阅读研究,应该具有两个完全不同的方面需要关注。一个是文本写作者对隐性阅读者存在的意识分析,这属于写作主体的心灵关照方面;一个是对文本接受者的状态分析,这属于传媒与受众互动关照的方面。

《金瓶梅词话》,戴鸿森校点,人民文学出版社1985年版。

而不论是哪一方面的阅读研究,均具有三层意义:作品的文化和社会属性;作家预设的阅读语境及其心态变化的个体属性;作品传播的可能途径等。

运用阅读批评的方式针对于褒贬对立,爱憎纠缠的古典小说《金瓶梅》,是力求摆脱以批评者为中心,用更为客观的态度对待文本分析的一种尝试。

《金瓶梅》阅读研究有关笑笑生创作文本,最直观的一点就是它是一部移植其他小说故事的文本。

兰陵笑笑生如何选择移植对象,又是如何进行“移植”的问题,实在是一个值得研究的问题,因为这是属于解读作者对隐性阅读者存在的某种预期的实体显示。文本的写作,往往是以此为据来设计阅读的语境。

换言之,《金瓶梅》文本中所存在的大量“镶嵌”或“编织”的人物和故事,以及相关的情节和场景的选择意欲何为?对文本的写作和文本架构的作用是什么?这一部分的研究对《金瓶梅》在中国文学史发展的地位和意义有着重要的评价性意义[1]。

《黄霖说金瓶梅》

另外,《金瓶梅》文本出现之后,从抄本到刻本的过程中,在一开始就很快产生出受众阅读反应的巨大差异性,对于这方面的研究,通常被视为对《金瓶梅》所产生的文学影响和社会影响的分析研究,通常认为是传播与接受的范畴。本文所涉及的阅读分析研究,主要是针对流播的部分展开。

在21世纪前,“阅”一词,有三个词条解释,而“阅+读”的释意就是“看”[2]。阅读通常被视为是人们日常生活中带有明显指向性的某种自主行为,其主要目的是满足人的求知欲望,并由此带来愉悦的快感。

在传统的平面媒体时代,阅读基本属于人的日常活动,近乎等同于人的生理需求般自然。随着新媒体屏面阅读模式时代的到来,传媒流播问题已经成为传媒学的显学之一。

如何阅读?怎样引导阅读选项?这些关于阅读的种种问题越来越多地成为涵盖了心理学、行为学、社会学、美学、伦理学等学科理论,并成为与之相关的各种探讨。

《曾庆雨金瓶梅研究精选集》

有关阅读的定义也随之发生了变化:“阅读是从视觉材料中获取信息的过程。视觉材料主要是文字和图片,也包括符号、公式、图表等。……。阅读是一种主动的过程,是由阅读者根据不同的目的加以调节控制的,陶冶人们的情操,提升自我修养。阅读是一种理解,领悟,吸收,鉴赏,评价和探究文章的思维过程。”[3]

且不论古今社会形态发生了怎样翻天覆地的变化,也不论传媒形式从纸质平面转向视屏多维后,这种旧与新的阅读形式有多大的差异性,就阅读这一行为的功能性特质而言,两者并无显著的差别。具体到个人阅读的心理实质,仍然是理解、领悟、吸收、鉴赏、评价和对文意的探究。是一个思维过程。

因此,对于阅读一部文学作品而言,至少具有三个层面的意义:作品的文化和社会性能;作家预设的隐性受众的阅读语境设想;作品传播的可能途径等。

由于阅读研究具有更为客观的批评指数,利用阅读批评的方式,针对于褒贬对立,爱憎纠缠不休的小说《金瓶梅》,采用接受状态下的分析研究,以受众的换位思考方式,而非以批评者为中心的主观态度对待文本研究,实在是一个新尝试。

1

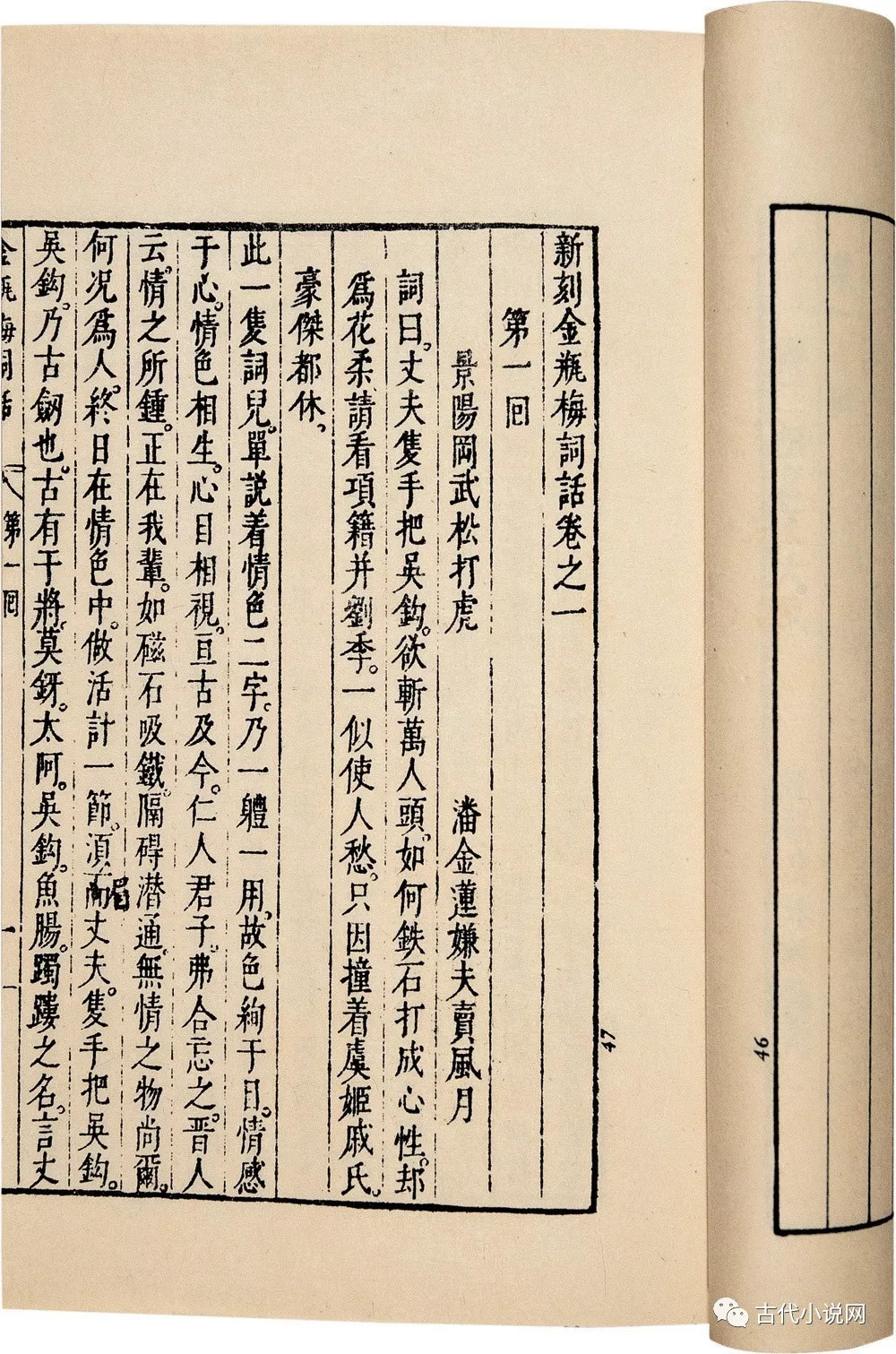

《金瓶梅词话》卷之一

明代对《金瓶梅》阅读可分为抄本流传与刊刻行市两个阶段。从抄本流播伊始,这部小说所引起的阅读评价势同冰炭。有资料表明:

明万历二十四年(1596年)文学家袁宏道给书画家董其昌写了一封信,信中说:“《金瓶梅》从何而来?伏枕略观,云霞满纸,胜于枚生《七发》多矣!后段在何处,抄竟当于何处倒换?幸一的示。”(《袁宏道集笺校》卷六《锦帆集》之四《尺牍》,上海古籍出版社1981年。)

这是迄今所知《金瓶梅》以抄本形式在明代社会上传播的最早的记录,是研究《金瓶梅》至关重要的一段历史文献。

明万历三十四年(1606年),袁宏道《与谢在杭》:“《金瓶梅》料已成颂,何久不见还也?”(《袁宏道集笺校》卷五十五《未编稿》之三《诗、尺牍》)

一部小说,画坛领袖收藏,文坛领袖阅读,社会活动家“成颂”,仅“伏枕略观”,便评价“云霞满纸胜于枚生《七发》多矣”,且借来抄存,还急着“倒换”“后段”,忙着催人“见还”。……

袁宏道像

“公安三袁”老二袁宏道在《觞政》中称《六经》等为酒经,诸《酒谱》为内典,“李杜”等为外典,《水浒》《金瓶梅》等为逸典,并嘲笑说“不熟悉此典者,保面瓮肠,非饮徒也”。(《袁宏道集笺校》卷四十八《觞政·十之掌故》)

“公安三袁”老三袁中道在《游居柿录》中说:“往晤董太史思白,共说诸小说之佳者,思白曰:‘近有一小说,名《金瓶梅》,极佳。’予私识之。后从中郎真州,见此书之半,大约描写儿女情态具备,乃从《水浒传》潘金莲演出一支。所云‘金’者,即金莲也;‘瓶’者,李瓶儿也;‘梅’者,春梅婢也。……追忆思白言及此书曰:‘决当焚之。’以今思之,不必焚,不必崇,听之而已。焚之亦自有存之者,非人之力所能消除。但《水浒》崇之则诲盗,此书诲淫,有名教之思者,何必务为新奇?”(万历四十八年八月)(上海杂志公司1935年9月“中国文学珍本丛书”)

一部小说,哥哥奉为经典,弟弟却称为淫书,兄弟二人同以“性灵”为宗旨,却对《金瓶梅》的评价判有霄壤;同样一个董思白,对“极佳”之书却要“焚之”,原因究竟何在呢?[4]

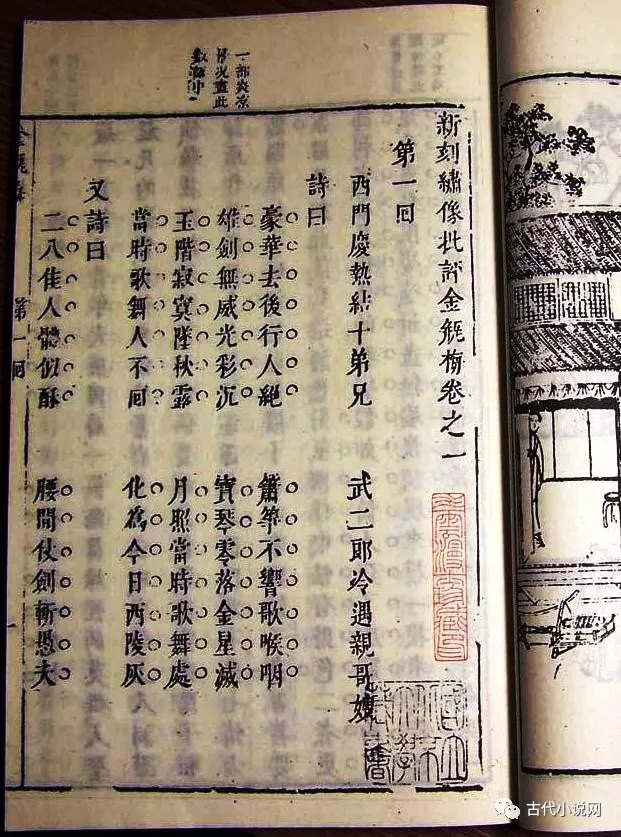

崇祯本《金瓶梅》

中华养生网