自中秋档上映以来,贾樟柯导演的新作《江湖儿女》出乎意料地成为媒体关注的热点。电影讲述的故事并不复杂,女主人公巧巧爱上山西大同黑道大哥斌斌,在一次街头斗殴中,巧巧为了保护斌哥,持枪化险为夷,却被判五年牢狱。巧巧出狱后,找到斌哥准备再续情缘,却发现当年的江湖义气早已时过境迁。

一直以来,贾樟柯习惯于拍摄舞厅、卡拉OK厅、火车站、棋牌室、街道、工厂等公共空间,借以营造过去的时代氛围,这次的《江湖儿女》也不例外。影片开头,巧巧和斌斌在舞厅里伴随音乐大跳迪斯科,一股上世纪八九十年代的怀旧情绪便扑面而来,因为这正是当年青年男女们最重要的先锋娱乐活动,舞步中叠加着一个骚动的时代。

迪厅往事

1984年,美国上映了电影《霹雳舞》(Breakin'),中国于1987年引进该电影,同年便在国内掀起了霹雳舞热潮。手滑、肘旋、背旋、膝旋、飞机旋、波浪、机器人、木偶、侧滑、后滑(“月球行走”,Moonwalk)等新奇的舞蹈语汇迅速引发热血青年们的模仿。霹雳舞在当时的时髦程度就类似时下流行的说唱和街舞,而事实上,霹雳舞也正是早期街舞舞种之一。

在娱乐生活相对匮乏的年代,跳舞自然成为简单便捷的娱乐方式,而那些能够坚持勤学苦练的人就能成为万众瞩目的偶像。著名演员孙红雷就曾在多种场合回忆过他当年跳霹雳舞的故事。

孙红雷年轻时在哈尔滨是赫赫有名的“霹雳舞王”。接受杨澜采访时,他说:“上高中的时候每天早上到松花江边。我爸爸以为我去读书去了,五点多钟就起来,说最近这孩子彻底进步了,上大学没问题了,然后就去跳舞去了。就去到江边跟一帮舞友,一帮跳这个的,现在叫街舞,那时候叫霹雳舞。”

后来孙红雷接连获得黑龙江省霹雳舞大赛一等奖和全国霹雳舞大赛二等奖,促使家人改变主意,支持他走上文艺道路。在中国舞蹈家协会会长贾作光、陈爱莲的帮助下,孙红雷加入中国霹雳舞明星艺术团,跟毛阿敏等明星一起演出,收入也颇为可观。

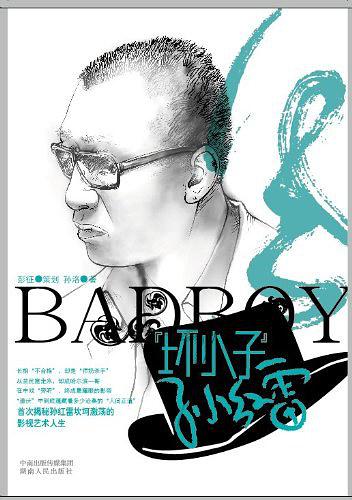

根据《“坏小子”孙红雷》一书的说法,“孙红雷跟着艺术团跑场后,最起码在工资收入方面是稳定而‘巨额’的,演出一场能得100元,而霹雳舞最火最稀罕的时候,一个月演个三四十场不成问题。在那个猪肉只要5元钱一斤的年代,孙红雷每个月的巨额收入实在高得令人难以置信。而顿时化身为大款的孙家人自然而然也捞回了曾经丧失的尊严,扬眉吐气了。”

霹雳舞就这样改变了孙红雷和很多人的人生。随着这种现代舞蹈的快速流行,逐渐又催生了后来风靡全中国的迪斯科舞厅。

迪斯科(Disco)是法语Discothèque(录音唱片)的简称,原意是播放唱片供人跳舞的舞厅,后来演变成为一种音乐和舞蹈形式。作为与霹雳舞相伴相生的新鲜事物,迪斯科在中国大地上甫一出现同样受到青年人的热烈追捧,甚至被中老年群体接受,成为全民健身舞。

迪斯科最早是在广州、上海等外国人、华侨聚集的大城市开始出现,不过由于意识形态的原因,直到1990年代迪斯科仍然是交谊舞的附属,有舞厅职员曾如此描述1980年代中期的迪斯科:“那时舞厅早就有迪斯科了,但是他们每天晚上只跳几分钟。只有少数人会跳,大概一二百人中只有25-30个人出来跳,扭动啊、旋转啊,实在是难看,不像现在的人跳得这么好。其他人宁愿围站在旁边看他们。这些跳舞的人是真正赶潮流的人。”

1992年邓小平南巡讲话和中国特色社会主义市场经济确立后,大量外商涌入中国寻找商机,代表消费时尚的迪斯科舞厅很快就从大城市普及到了县城。

扭臀禁忌

为满足广大青年男女日益强烈的学习迪斯科舞蹈的需要,中国在1980年代后期出版了大量翻译编著的迪斯科教学书籍。在这类书籍中,一般都把迪斯科的渊源追溯到黑人民间舞蹈,强调它的“自由即兴”特点:

它不同于流行的标准交际舞那样动作严谨和规范,也不需要固定的娱乐场所和携带舞伴,只要跳舞者掌握了迪斯科的基本动律和基础舞步,就可以随着音乐自由选择舞步,并可以根据自己对音乐及节奏的感受和启发,即兴创造花样,融迪斯科节奏与轻松自如的舞步为一体。迪斯科舞步自由、无拘无束,在风格上的创新是无止境的,没有也不必要有固定的模式。跳舞时,不必去模仿别人的舞姿,而应任其自然,根据自己的兴致,创造自己独特的风格,最好是世界上没有一个人能和你跳得一样。(傅德全《流行交际舞迪斯科霹雳舞》,河北人民出版社,1989年)

由于迪斯科舞蹈的身体律动要素主要是“碾、颤、摆、拧、旋”五种,这就要求舞者的胯部和臀部不断灵活扭动。然而在改革开放不久的中国,这样的舞蹈动作显得极不雅观,再加上舞者一般都身穿凸显线条的紧身衣,所以迪斯科一度被认为是带有色情意味的性暗示,属于不符合社会主义审美的西方“颓废”文化。

曾经担任过上海市教育局副局长的吕型伟就讲过一个当年领导干部批判迪斯科的故事。改革开放初期,他带一批老同志去某学校观看教育改革成果汇报演出,其中就有一个节目是表演迪斯科舞。

变幻的灯光、动感十足的舞姿,学生跳完,向台下鞠躬谢幕。台下老同志脸上表情严峻,幸亏都有修养,当时没有发作。最后,热情的校长谦虚地征求大家的意见。老同志们充分肯定了学校的成绩,最后有人话锋一转,提到了这个舞蹈,说:‘我们怎么能跳这样的舞蹈?这是资产阶级的舞蹈。’大家七嘴八舌,把校长说得手足无措,眼巴巴地望着我。我不以为然,说:‘我觉得,凡是舞蹈都要扭的,不扭不叫舞蹈,直来直去的叫军事训练,至于扭到什么程度是资产阶级的,扭到什么程度是无产阶级的,我分不清楚。据我所知,迪斯科舞起源于非洲,是民间舞蹈,相当于陕北的秧歌。如果说秧歌是无产阶级的,那么产生于非洲的民间舞蹈怎么会是资产阶级的?另外,资产阶级喜欢跳,我们就不能跳?资产阶级要吃饭,无产阶级就不要吃了?我不这么看。’那时左的思想很顽固,什么东西都要划分阶级。我认为,很多东西都是共性的,是人类共有的,不能说来自美国的都是资产阶级的,美国也有劳动人民。(《吕型伟从教七十年散记:从“观察蚂蚁”到“研究人”》,上海教育出版社,2004年)

中华养生网